1/8ページ

ダウンロード(671.2Kb)

100%RH 未満でも結露は発生します!!!

【掲載内容】

1. 湿度センサ素子表面に水滴が付着した場合の湿度計測への影響

2. 湿度センサ素子表面に水滴が付着することを避ける方法

3. まとめ

◆詳細は、カタログをダウンロードしてご覧ください。

このカタログについて

| ドキュメント名 | 結露の発生条件と湿度センサの特性に与える影響及び対処方法 |

|---|---|

| ドキュメント種別 | その他 |

| ファイルサイズ | 671.2Kb |

| 登録カテゴリ | |

| 取り扱い企業 | トウプラスエンジニアリング株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |

この企業の関連カタログ

このカタログの内容

Page1

------100%RH未満でも結露は発生します!!!-----

結露の発生条件と湿度センサの特性に与える影響及び対処方法 1012-11

1. 湿度センサ素子表面に水滴が付着した場合の湿度計測への影響

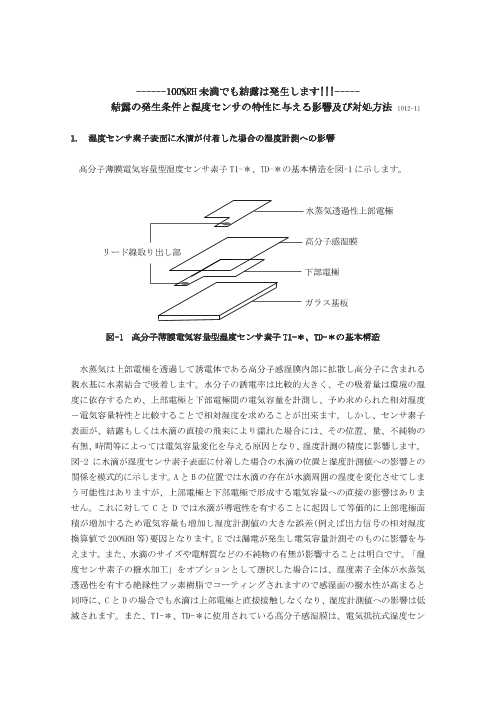

高分子薄膜電気容量型湿度センサ素子 TI-*、TD-*の基本構造を図-1に示します。

水蒸気透過性上部電極

高分子感湿膜

リード線取り出し部

下部電極

ガラス基板

図-1 高分子薄膜電気容量型湿度センサ素子 TI-*、TD-*の基本構造

水蒸気は上部電極を透過して誘電体である高分子感湿膜内部に拡散し高分子に含まれる

親水基に水素結合で吸着します。水分子の誘電率は比較的大きく、その吸着量は環境の湿

度に依存するため、上部電極と下部電極間の電気容量を計測し、予め求められた相対湿度

-電気容量特性と比較することで相対湿度を求めることが出来ます。しかし、センサ素子

表面が、結露もしくは水滴の直接の飛来により濡れた場合には、その位置、量、不純物の

有無、時間等によっては電気容量変化を与える原因となり、湿度計測の精度に影響します。

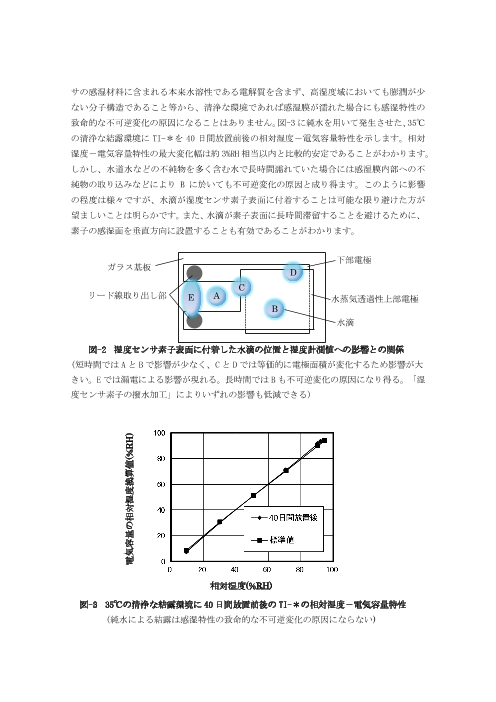

図-2 に水滴が湿度センサ素子表面に付着した場合の水滴の位置と湿度計測値への影響との

関係を模式的に示します。Aと Bの位置では水滴の存在が水滴周囲の湿度を変化させてしま

う可能性はありますが、上部電極と下部電極で形成する電気容量への直接の影響はありま

せん。これに対して C と D では水滴が導電性を有することに起因して等価的に上部電極面

積が増加するため電気容量も増加し湿度計測値の大きな誤差(例えば出力信号の相対湿度

換算値で 200%RH等)要因となります。Eでは漏電が発生し電気容量計測そのものに影響を与

えます。また、水滴のサイズや電解質などの不純物の有無が影響することは明白です。「湿

度センサ素子の撥水加工」をオプションとして選択した場合には、湿度素子全体が水蒸気

透過性を有する絶縁性フッ素樹脂でコーティングされますので感湿面の撥水性が高まると

同時に、Cと Dの場合でも水滴は上部電極と直接接触しなくなり、湿度計測値への影響は低

減されます。また、TI-*、TD-*に使用されている高分子感湿膜は、電気抵抗式湿度セン

Page2

サの感湿材料に含まれる本来水溶性である電解質を含まず、高湿度域においても膨潤が少

ない分子構造であること等から、清浄な環境であれば感湿膜が濡れた場合にも感湿特性の

致命的な不可逆変化の原因になることはありません。図-3に純水を用いて発生させた、35℃

の清浄な結露環境に TI-*を 40 日間放置前後の相対湿度-電気容量特性を示します。相対

湿度-電気容量特性の最大変化幅は約 3%RH相当以内と比較的安定であることがわかります。

しかし、水道水などの不純物を多く含む水で長時間濡れていた場合には感湿膜内部への不

純物の取り込みなどにより B に於いても不可逆変化の原因と成り得ます。このように影響

の程度は様々ですが、水滴が湿度センサ素子表面に付着することは可能な限り避けた方が

望ましいことは明らかです。また、水滴が素子表面に長時間滞留することを避けるために、

素子の感湿面を垂直方向に設置することも有効であることがわかります。

下部電極

ガラス基板

D

C

リード線取り出し部 E A

水蒸気透過性上部電極 B

水滴

図-2 湿度センサ素子表面に付着した水滴の位置と湿度計測値への影響との関係

(短時間では Aと Bで影響が少なく、Cと Dでは等価的に電極面積が変化するため影響が大

きい。Eでは漏電による影響が現れる。長時間では Bも不可逆変化の原因になり得る。「湿

度センサ素子の撥水加工」によりいずれの影響も低減できる)

相対湿度(%RH)

図-3 35℃の清浄な結露環境に 40日間放置前後の TI-*の相対湿度-電気容量特性

(純水による結露は感湿特性の致命的な不可逆変化の原因にならない)

電気容量の相対湿度換算値(%RH)

Page3

2. 湿度センサ素子表面に水滴が付着することを避ける方法

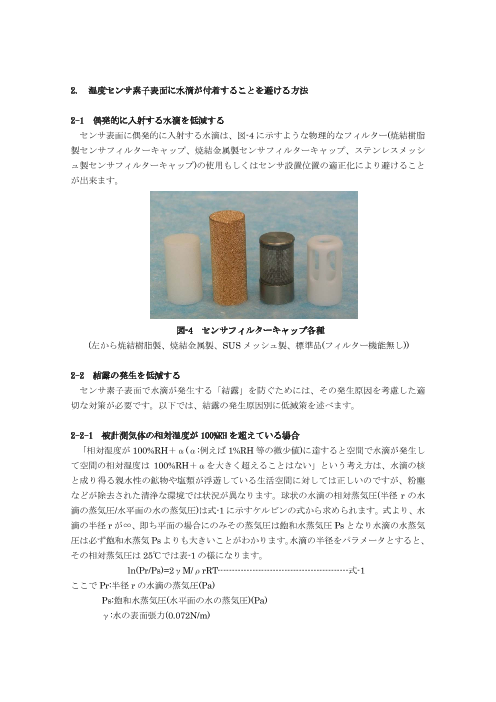

2-1 偶発的に入射する水滴を低減する

センサ表面に偶発的に入射する水滴は、図-4 に示すような物理的なフィルター(焼結樹脂

製センサフィルターキャップ、焼結金属製センサフィルターキャップ、ステンレスメッシ

ュ製センサフィルターキャップ)の使用もしくはセンサ設置位置の適正化により避けること

が出来ます。

図-4 センサフィルターキャップ各種

(左から焼結樹脂製、焼結金属製、SUS メッシュ製、標準品(フィルター機能無し))

2-2 結露の発生を低減する

センサ素子表面で水滴が発生する「結露」を防ぐためには、その発生原因を考慮した適

切な対策が必要です。以下では、結露の発生原因別に低減策を述べます。

2-2-1 被計測気体の相対湿度が 100%RHを超えている場合

「相対湿度が 100%RH+α(α:例えば 1%RH 等の微少値)に達すると空間で水滴が発生し

て空間の相対湿度は 100%RH+αを大きく超えることはない」という考え方は、水滴の核

と成り得る親水性の鉱物や塩類が浮遊している生活空間に対しては正しいのですが、粉塵

などが除去された清浄な環境では状況が異なります。球状の水滴の相対蒸気圧(半径 r の水

滴の蒸気圧/水平面の水の蒸気圧)は式-1 に示すケルビンの式から求められます。式より、水

滴の半径 r が∞、即ち平面の場合にのみその蒸気圧は飽和水蒸気圧 Ps となり水滴の水蒸気

圧は必ず飽和水蒸気Psよりも大きいことがわかります。水滴の半径をパラメータとすると、

その相対蒸気圧は 25℃では表-1 の様になります。

ln(Pr/Ps)=2γM/ρrRT---------------------------------------------式-1

ここで Pr:半径 r の水滴の蒸気圧(Pa)

Ps:飽和水蒸気圧(水平面の水の蒸気圧)(Pa)

γ:水の表面張力(0.072N/m)

Page4

M:モル質量(0.018Kg/mol)

ρ:水の密度(1000Kg/m3)

r:水滴の半径(m)

R:気体定数(8.31J/K mol)

T:絶対温度(K)

表-1 水滴の半径と相対蒸気圧(水滴の蒸気圧/水平面の水の蒸気圧)との関係 (at 25℃)

水滴の半径 相対蒸気圧 水滴中の水分子数

1nm 2.86 1.4×102

10nm 1.11 1.4×105

100nm 1.01 1.4×108

1000nm 1.001 1.4×1011

例えば100%RH+αの環境で水分子同士が頻繁に衝突し偶発的に半径1nmの水滴(約140

個の水分子)を形成したと仮定しても、その水滴の蒸気圧は 286%RH相当であり、100%RH

+αの環境ではその圧力差により速やかに気化してしまうことが明らかです。同様に半径

10nm(約 1.4×105個の水分子) の場合には 111%RHとなり、やはり蒸発してしまいます。

半径 100nmの水滴の場合には 101%RH相当となりα>1%の環境では目視できる程度の大

きな水滴へと成長できることがわかります。しかし、100nmの水滴を形成するためには 1.4

×1011個もの水分子が偶発的に凝集する必要があり、その確率は極めて低いことが推測され

ます。このことは、清浄な空間では、相対湿度が 100%RHを超える事が十分可能というこ

とを意味します。このような環境中に湿度センサ素子が直接置かれた場合、その表面自体

が水滴の核となり結露が発生し、湿度計測は出来ません。このような環境での結露を抑制

するためには、湿度センサ素子表面よりも相対的に濡れ性の良い(親水性の高い)材料で湿度

センサ素子近傍を囲うことが有効です。具体的には湿度センサ素子全体を透湿性があり且

つ撥水性の高い樹脂でコーティング(湿度センサ素子の撥水加工)し、且つ湿度センサ素子近

傍をステンレスメッシュで囲います(SUSメッシュセンサフィルターキャップ)。ステンレス

メッシュ表面は撥水性樹脂表面よりも親水性が高く相対的には結露が発生しやすいため、

ステンレスメッシュで囲まれた空間は 100%RHを超えにくくなり湿度センサ素子表面での

結露の発生を抑制できることになります。但し、このような手段を講じても被計測気体の

相対湿度を計測することは出来ません。

2-2-2 被計測気体の相対湿度は 100%RH以下であるが湿度センサ部と温度差がある場合

図-5 に示すように試験槽内部に金属製センサプローブを挿入した場合等に生じる結露で

す。例えば試験槽内温度T1が 40℃で環境温度T2が 25℃の場合、試験槽内部の熱はセンサ

Page5

プローブを介して外部へと流れ続けます。センサ部先端の温度は試験槽内温度と等しくな

らずT1-Δで平衡に達します。例えばΔが 3℃の場合にはU>85%RHで、Δが 1℃の場合

であってもU>95%RHでセンサ部では 100%RH以上となり結露が発生します。Δを最小化

し結露を避けるためには、試験槽の断熱層の厚さを十分取るだけでなく、試験槽内部を十

分攪拌すること、熱伝導率が標準品のセンサプローブ材料であるアルミニウム(235W/mK

at 0℃)に比較して 2 桁低い(約 1W/mK (*1))「ガラス繊維強化エポキシ樹脂」をプローブの

材料として選択する事が極めて有効です。図-6 にガラス繊維強化エポキシ樹脂製センサプ

ローブとアルミニウム製プローブの外観を示します。外径は 14mmで同一です。

T1>T2

試験槽:T1℃,U%RH 環境:T2℃

センサ部温度:T1-Δ℃

断熱層

大きな熱伝導が

大きなΔの原因

図-5 被計測気体の相対湿度 U が 100%RH 以下であってもセンサ素子表面に結露

が発生するケース(温度差がある場合には、金属製プローブは適さない)

図-6 ガラス繊維強化エポキシ樹脂製センサプローブ(上)と

アルミニウム製プローブ(下 標準品)の外観

*1:シリカの体積含有率が 50%の場合の計算値

Page6

2-2-3 センサ表面が汚染されている場合

2-2-1 や 2-2-2 のような結露は清浄な環境であっても、センサ素子表面で過飽和状態とな

ることにより発生することを述べました。しかし、センサ表面に汚染がある場合には状況

が全く異なります。一例として図-7 に塩化マグネシウムが付着したセンサ表面光学像の時

間的変化を示します。(疑似的に設定した環境です)およその環境温湿度は、26℃の 40~

45%RH です。塩化マグネシウム散布後約 5 分 では、透明で小さい水滴 A が発生し始めて

います。散布後約 1 時間では透明な水滴が多数形成されており塩化マグネシウムの粒子は

見られません。比較的大きな水滴 B は比較的大きな塩化マグネシウム粒子が存在していた

位置に形成されています。この後、環境温湿度を翌日まで保ちましたが様子は変化しませ

んでした。このことから、センサ表面が塩化マグネシウムで汚染された場合には、相対湿

度が 40%RH 程度でも結露が発生し、塩化マグネシウムを多く含む場合にはその水滴サイ

ズが大きくなることがわかります。この現象は、塩化マグネシウム特有ではなく、塩化ナ

トリウム等水溶性のあらゆる物質で発生します。いくつかの水溶性物質に対して結露が開

始するおよその相対湿度下限値を表-2 に示します。塩化リチウムに至っては 11%RH とい

う低湿度でも結露の原因に成り得ることがわかります。

図-8 に塩化マグネシウムの存在により発生した水滴サイズの環境湿度依存性を示します。

約 40%RH でも発生していたそれぞれの水滴は約 80%RH の環境では成長していることが

わかります。約 40%RH で蒸気圧が平衡に達していた水滴は、約 80%RH の環境では塩化

マグネシウム濃度の低下を伴いながら水蒸気を取り込み大きな水滴となり平衡に達します。

即ちセンサ素子表面が汚染されている場合には、100%RH 以下であっても結露が発生し得

るだけでなく、その水滴のサイズは、高湿度環境で大きくなることがわかります。

水道水であっても多量の水溶性物質が含まれます。何らかの水溶性物質がセンサ素子表

面に飛来する可能性がある場合には、物理的フィルター(焼結樹脂または焼結金属製センサ

フィルターキャップ)の使用が極めて有効であることがわかります。また、汗で濡れた手

(NaCl 等を多量に含む)でセンサ素子を取り扱うこと等も不適当であることがわかります。

Page7

塩化マグネシウム散布直後

A

散布後約 5 分 (40~45%RH であるにも関わらず透明で小さい水滴 A が発生する)

B

散布後約 1 時間 (透明な水滴が多数形成される。大きな

水滴 B は大きな塩化マグネシウム粒子の位置に形成する)

図-7 塩化マグネシウムが付着したセンサ疑似表面の光学像の時間的変化

(環境温湿度:約 26℃、40~45%RH )

Page8

表-2 水溶性物質と結露が発生する相対湿度下限値の例

水溶性物質 結露が発生する相対湿度下限値

硫酸カリウム 97%RH

硝酸カリウム 94%RH

塩化カリウム 84%RH

塩化ナトリウム 75%RH

臭化ナトリウム 56%RH

硝酸マグネシウム 51%RH

炭酸カリウム 43%RH

塩化マグネシウム 33%RH

塩化リチウム 11%RH

約 40%RH 約 80%RH

図-8 塩化マグネシウムの存在により発生した水滴のサイズの環境湿度依存性(at 26℃)

3. まとめ

①湿度センサ素子表面の濡れは、湿度計測精度の低下や特性の不可逆変化の原因に成り得

る。

②汚染された湿度センサ素子表面では 100%RH 未満であっても結露が発生し得る。

③湿度センサ素子表面が濡れる事を避けるためには、

*水滴が飛来しない位置に設置する

*センサ部の温度が被計測気体の温度になるべく等しくなるように熱伝導を考慮する

*センサ部が汚染されないように物理的フィルターを使用する

*撥水加工された湿度センサ素子を使用する

*素子の感湿面が垂直方向に向くように設置する等

使用状況によって適切な対応が必要である。

トウプラスエンジニアリング株式会社